Un médicament ou un aliment ne perd pas simplement son efficacité avec le temps. Il se dégrade. Et cette dégradation, souvent invisible, peut rendre un produit dangereux. La stabilité et la durée de conservation ne sont pas des détails techniques : ce sont des garanties de sécurité. Si vous prenez un médicament périmé, ou si vous consommez un aliment dont la structure chimique a changé, vous ne prenez pas seulement un risque - vous êtes exposé à une menace réelle.

Qu’est-ce que la stabilité, vraiment ?

La stabilité, c’est la capacité d’un produit à garder les mêmes propriétés - chimiques, physiques, microbiologiques - depuis le moment où il est emballé jusqu’à la date d’expiration. Cela ne veut pas dire qu’il ne change pas du tout. Ça veut dire que tout changement est contrôlé, mesuré, et reste dans des limites sûres.

Par exemple, un comprimé de lévothyroxine générique peut perdre 5 % de son principe actif en 24 mois. C’est acceptable. Mais s’il perd 12 %, ou si des impuretés toxiques apparaissent, il devient unsafe. L’Agence européenne des médicaments (EMA) et la FDA exigent que chaque produit soit testé pour ces changements. Et ces tests ne sont pas facultatifs. Ils sont obligatoires par la loi.

Les quatre piliers de la dégradation

La dégradation ne se produit pas d’une seule façon. Elle suit quatre voies principales, toutes vérifiées dans les laboratoires de contrôle qualité.

- Stabilité chimique : Le principe actif se décompose. Des molécules se cassent, se transforment, ou réagissent avec d’autres composants. On les mesure avec la chromatographie en phase liquide à haute pression (HPLC). Une impureté inconnue au-delà de 0,1 % peut faire rejeter un lot entier.

- Stabilité physique : Le comprimé peut se fissurer, le sirop devenir trop épais, les nanoparticules s’agglomérer. Pour les traitements contre la mucoviscidose, si les particules dépassent 200 nanomètres, elles ne pénètrent plus dans les poumons. Le produit est alors inutile, même s’il contient encore la bonne dose.

- Stabilité microbiologique : Les bactéries ou moisissures peuvent pousser, surtout dans les produits aqueux. Les normes USP exigent moins de 100 unités formant colonie par gramme pour les produits non stériles. Un simple changement d’activité de l’eau peut faire exploser cette limite.

- Stabilité fonctionnelle : Un inhalateur doit délivrer exactement la même dose à chaque pression. Un patch transdermique doit libérer le médicament à la bonne vitesse. Si la dose varie de plus de 10 %, le traitement échoue.

Les tests : long terme ou accélérés ?

On ne peut pas attendre trois ans pour savoir si un médicament est stable. Alors on utilise des tests accélérés : on le met à 40°C et 75 % d’humidité pendant six mois. C’est une simulation. Mais ce n’est pas une prédiction fiable.

Un cas réel : une entreprise a cru son produit stable après un test accéléré à 40°C. Résultat ? À 24 mois en conditions réelles, le produit a cristallisé. 18 mois de travail et 250 000 dollars partis en fumée. Pourquoi ? Parce que la dégradation à haute température suit un chemin différent de celle à température ambiante. Ce n’est pas la même réaction chimique.

Les normes ICH Q1A(R2) permettent d’extrapoler la durée de conservation jusqu’à deux fois la durée des tests réels - mais seulement si les changements sont minimes. Et même là, les autorités exigent des preuves solides. Une simple déclaration de « température ambiante » sur un dossier n’est plus suffisante. Il faut enregistrer la température réelle dans les entrepôts, jour après jour. 80 % des observations de la FDA sur les tests de stabilité concernent des erreurs de documentation.

Les différences entre génériques et marques

Les génériques sont censés être identiques aux médicaments de marque. Mais ce n’est pas toujours vrai. Les excipients - les ingrédients inactifs - peuvent être différents. Et ces différences, minimes, ont un impact majeur sur la stabilité.

En 2020, la FDA a trouvé que 17,3 % des génériques de lévothyroxine avaient des problèmes de stabilité que le produit de référence (Synthroid) n’avait pas. Pourquoi ? Parce que leur emballage ne protégeait pas suffisamment de l’humidité. Le principe actif absorbait l’eau, se dégradait plus vite. Le patient ne savait pas. Le médecin non plus. Le produit était dans les rayons, avec la même date d’expiration. Mais il ne fonctionnait pas aussi bien.

Les fabricants de génériques, souvent plus petits, n’ont pas toujours les ressources pour faire des tests aussi rigoureux. Et pourtant, c’est la même loi qui s’applique. Pas de compromis sur la sécurité.

Les risques dans la chaîne d’approvisionnement

Un produit peut être parfait à la sortie de l’usine. Mais s’il est stocké dans un entrepôt sans climatisation, transporté dans un camion non réfrigéré, ou laissé au soleil dans un magasin, tout peut changer.

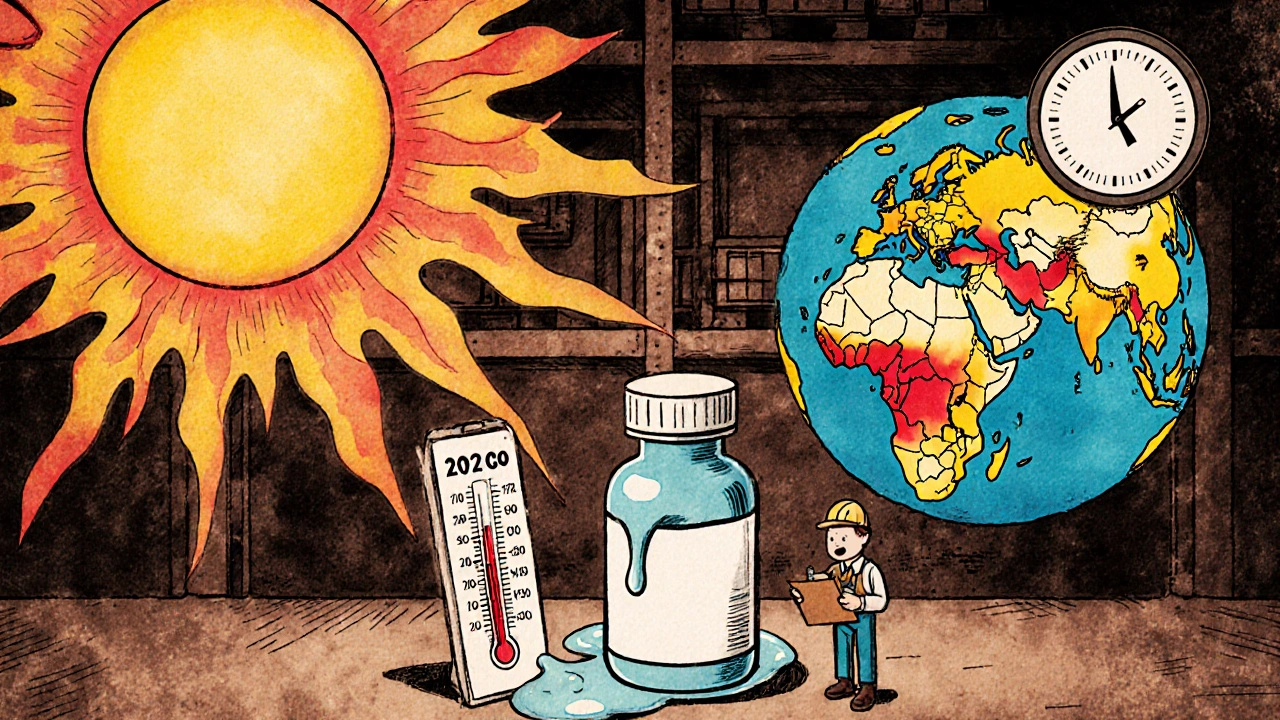

L’OMS estime que 28,7 % des médicaments dans les pays à faible revenu échouent aux tests de stabilité - principalement à cause de la chaleur. Dans les pays riches, ce chiffre tombe à 1,2 %. Ce n’est pas une question de qualité de fabrication. C’est une question de logistique. Et cette fracture, c’est une question de vie ou de mort.

Les chercheurs du MIT prévoient qu’avec le réchauffement climatique, la durée de conservation moyenne des médicaments pourrait diminuer de 4,7 mois d’ici 2050. Les entrepôts dans les grandes villes dépasseront 30°C plus de 87 jours par an. Ce n’est pas une hypothèse lointaine. C’est déjà en train de se produire.

Les nouvelles approches : intelligence et prévision

Les méthodes traditionnelles sont lentes. Les entreprises commencent à utiliser des outils de prédiction basés sur les risques (RBPS). Avec des modèles mathématiques, on peut estimer la dégradation en quelques semaines, au lieu d’attendre des mois.

Amgen et Merck ont réduit leur temps de développement de 30 % en utilisant ces outils. Mais les autorités n’acceptent pas encore systématiquement ces méthodes. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas encore de guide clair sur ce qui est « scientifiquement justifiable ». C’est un frein majeur.

La nouvelle directive ICH Q12, entrée en vigueur en novembre 2023, permet aux entreprises de modifier leur plan de stabilité après l’approbation du produit - sans avoir à repasser par toute la procédure. C’est une avancée. Mais elle demande une expertise technique que peu de petites entreprises possèdent.

Et les aliments ? Même logique, même enjeu

Les aliments ne sont pas épargnés. Un pot de soupe réfrigérée peut sembler frais, mais si l’activité de l’eau augmente, les bactéries pathogènes peuvent se multiplier. Les méthodes traditionnelles basées sur les normes USP ne sont pas toujours adaptées. Des entreprises ont augmenté leur durée de conservation de 22 % en utilisant des protocoles personnalisés, avec des mesures précises du pH et de l’humidité.

La fin de la durée de conservation, pour un aliment, ce n’est pas seulement une date. C’est le moment où 70 % des consommateurs trouvent le produit inacceptable - par l’odeur, la texture, le goût. C’est une question sensorielle. Et elle est aussi importante que la chimie.

Les erreurs coûteuses

Les rappels de produits liés à la stabilité sont fréquents. Une enquête de la Parenteral Drug Association montre que 62,7 % des entreprises ont connu au moins un rappel au cours des cinq dernières années. La cause principale ? La croissance microbienne dans les systèmes de conservation, à cause d’un changement d’humidité.

Autre erreur courante : ne pas valider les méthodes d’analyse. Seulement 58,4 % des entreprises font une validation complète selon les normes ICH Q2(R1). Sans validation, les résultats sont incertains. Et un résultat incertain, c’est un produit risqué.

Que faire en tant que consommateur ?

Vous ne pouvez pas contrôler les tests de stabilité. Mais vous pouvez agir.

- Ne prenez jamais un médicament périmé - même s’il a l’air bon.

- Conservez les médicaments à l’abri de la chaleur et de l’humidité. La salle de bain n’est pas un bon endroit.

- Sur les produits alimentaires, vérifiez l’odeur, la texture, la couleur. Si quelque chose semble « off », jetez-le.

- Si vous avez un doute sur un générique, demandez à votre pharmacien. Il peut vous dire si c’est un produit récent, bien stocké.

La stabilité n’est pas une question de chimiste. C’est une question de santé publique. Chaque date d’expiration est une promesse. Et quand cette promesse est rompue, c’est votre corps qui paie le prix.

Quelle est la différence entre la durée de conservation et la date de péremption ?

La durée de conservation est la période pendant laquelle le produit conserve ses propriétés garanties, selon les tests de stabilité. La date de péremption est la date limite affichée sur l’emballage, basée sur ces tests. Après cette date, le fabricant ne garantit plus la sécurité, l’efficacité ou la qualité du produit.

Pourquoi les génériques ont-ils parfois une durée de conservation plus courte ?

Ce n’est pas toujours le cas, mais certains génériques ont une durée de conservation plus courte parce que leurs excipients ou leur emballage ne protègent pas aussi bien que ceux du produit de référence. Par exemple, une mauvaise barrière à l’humidité peut accélérer la dégradation du principe actif. Les tests de stabilité sont les mêmes, mais les résultats peuvent varier selon la formulation.

Est-ce dangereux de prendre un médicament après sa date de péremption ?

Ce n’est pas toujours toxique, mais c’est risqué. Le médicament peut avoir perdu de son efficacité, ce qui peut aggraver votre maladie. Dans certains cas, des dégradations chimiques peuvent produire des substances nocives. La FDA ne recommande jamais d’utiliser un médicament périmé, sauf en situation d’urgence extrême et sous supervision médicale.

Les tests de stabilité sont-ils obligatoires pour tous les produits ?

Oui, pour les médicaments, les dispositifs médicaux et les aliments destinés à une consommation à long terme. Ceux qui ne sont pas soumis à ces tests ne peuvent pas être commercialisés légalement dans l’Union européenne ou aux États-Unis. Même les compléments alimentaires doivent respecter des normes de stabilité, bien que moins strictes.

Comment savoir si un produit a été mal stocké avant l’achat ?

Vous ne pouvez pas le savoir avec certitude, mais vous pouvez repérer des signes : un emballage déformé, un comprimé collé ou cassé, un liquide trouble ou avec des dépôts, une odeur inhabituelle. Si vous voyez cela, ne l’achetez pas. Signalez-le au pharmacien ou au distributeur. C’est votre droit.

novembre 18, 2025 AT 15:19

La stabilité des médicaments, c’est un peu comme le vin : un bon stockage fait toute la différence. J’ai vu des comprimés qui avaient l’air neufs mais qui avaient absorbé l’humidité dans un tiroir de salle de bain. Résultat ? Plus d’effet. Pas de panique, mais attention aux endroits humides.

La chimie ne ment jamais, même si l’emballage dit le contraire.